di SERGIO SALVI

|

(

Fonte: agricoltura.regione.emilia-romagna.it )

|

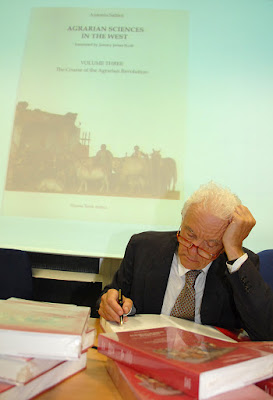

Era chiamato Triticum ramosum da Plinio, Triticum spica multiplici da Bavino, Frumentum racemosum da Anguillara e Triticum typhinum multiplici spica da Tabernamontano, e da alcuni, più volgarmente, Grano di Smirne, Grano d’Egitto o, ancora, Grano del Graspo o del Grappolo, ma oggi per tutti è il Grano del miracolo (nella foto), una forma di frumento che da sempre ha colpito l’immaginazione dell’uomo agricoltore nella speranza di poter conseguire raccolti - per l’appunto “miracolosi” - di grandi quantità di granella.